PEFC電極触媒と粉砕ナノ太郎の関わりとは

今回は、九州大学に所属する水素関連の3研究センターの1つである水素エネルギー国際研究センター水素利用プロセス研究室の野田さま、久保さまにインタビューさせていただきました。

当研究室では、燃料電池の中核を担う「触媒」に焦点を当て、触媒の高機能化や、実用化を見据えた耐久性向上に関する研究などが進められています。こうした触媒研究の中で弊社の「粉砕ナノ太郎NP-100」(以下、粉砕ナノ太郎)がどのように活用されているのかについても、貴重なお話を伺うことができました。ぜひご注目ください。

現在、どのようなご研究をされているのかお聞かせください

水素エネルギー国際研究センター 水素利用プロセス研究室について

水素エネルギー国際研究センターは、水素エネルギーに関する基礎から応用に至るまでの幅広い研究を統括・推進しています。国内外の研究機関や企業と連携しながら、水素社会の実現に向けたオープンプラットフォームとしての機能も担っています。

水素利用プロセス研究室は、燃料電池を中心とした水素エネルギーシステムの実現を目指し、材料・プロセス開発に特化した研究に取り組んでいます。大学の研究室ならではのアプローチとして、基礎的知見や理論に基づいた新材料の創製、システム設計指針の構築、さらには反応メカニズムやプロセスの解明などを通じて、将来的な実用化を見据えた技術確立に力を入れています。

現在、取り組んでおられる研究内容について

写真2:水素プロセス研究室 野田さま・久保さま

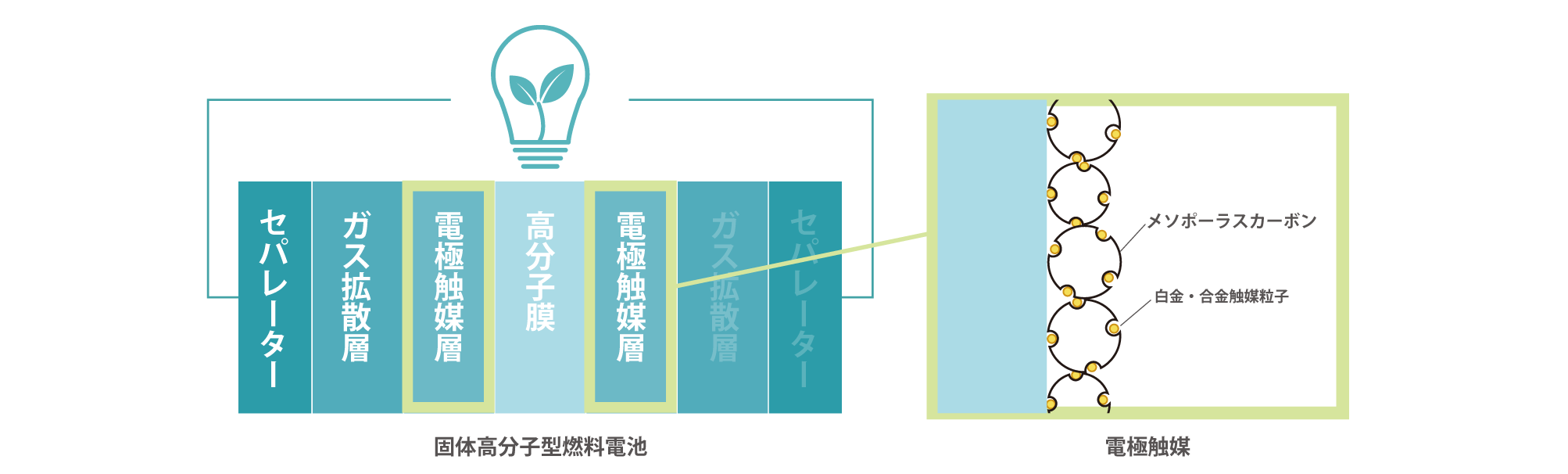

私たちの研究室では、「固体高分子形燃料電池(PEFC)」における「触媒材料の研究」に取り組んでおり、燃料電池自動車などに用いられている既存触媒を上回る高性能触媒の開発を目指しています。現在は、PEFC電極触媒の性能向上に重要な触媒粒子の高分散化を目的に、「メソポーラスカーボン」の構造や表面特性の最適化に取り組んでいます。

メソポーラスカーボンとは

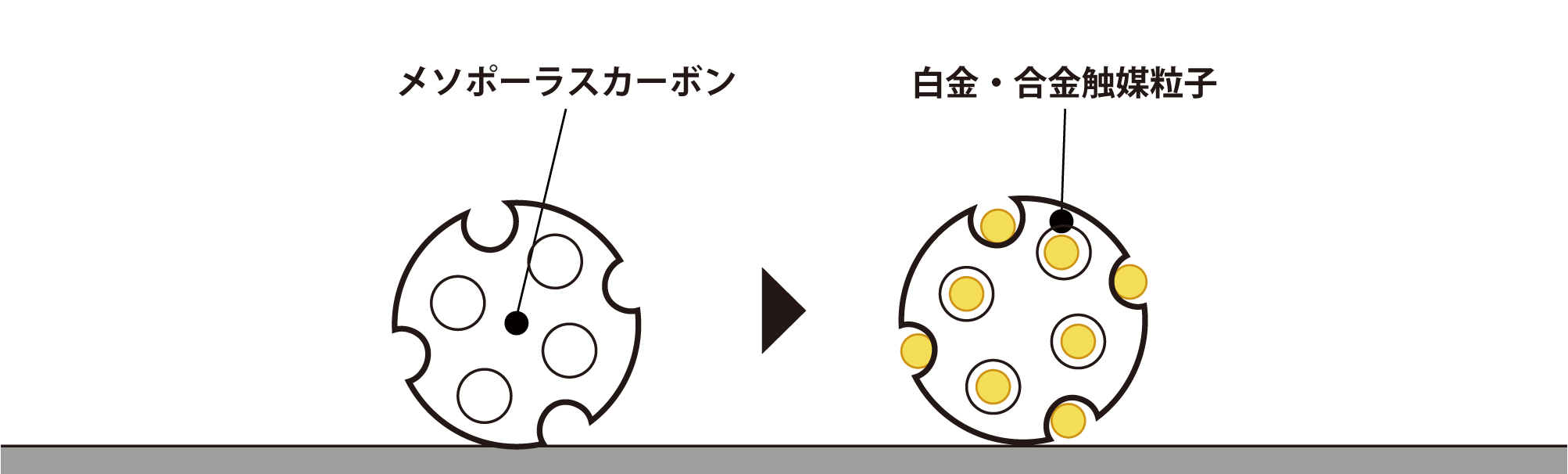

図1:メソポーラスカーボンと触媒粒子

「メソポーラスカーボン」は燃料電池など、幅広い分野で活用されています。表面積が大きいことに加えて、吸着力も高いため、消臭剤などへの応用も十分可能です。私たちの研究では触媒の土台としてこのカーボン材料を活用しています。

メソポーラスカーボンの大きな特徴は、「多孔質構造」を持っていることです。多数の細孔(メソポア)が存在することで、触媒粒子を細孔の中に均一に担持しやすくなると同時に、適切な細孔径により触媒粒子を固定化し、粒子の移動が抑制されるため、触媒の活性向上や耐久性、分散性の改善が期待できます。その結果、劣化速度が低下し、耐久性が向上することが、これまでの研究から明らかになっています。

「PEFC電極触媒」についてお聞かせください

「固体高分子形燃料電池」は、電池内で「水素」と「酸素」を化学反応させて水をつくる過程で、発生する電気を電力として利用する仕組みの電池です。この反応を効率的に進めるために用いられるのが「電極触媒」であり、電極の触媒層において反応を促進する重要な役割を担っています。当研究室では、燃料電池の核となる「電極触媒」の開発を取り組んでおり、特に燃料電池自動車への実用化を見据えた耐久試験等に取り組んでいます。開発触媒の応用先は自動車分野だけではなく、非常用電源、トラック、船舶といったさまざまな分野への展開も視野に入れています。

「PEFC電極触媒」の構造

触媒の構造

図2:固体高分子型燃料電池

固体高分子形燃料電池は、「多層構造」をしており、開発触媒は、その中の「電極触媒層」に用いられます。現在の研究では、メソポーラスカーボンを白金や合金の担体として用いていますが、このメソポーラスカーボンの微細化が研究開発の中でも重要になります。

【触媒担体とは】

触媒となる貴金属等を担持(くっつける)しておく土台となる物質のことです。

貴金属触媒を担持可能な触媒担体として広く知られているものには、カーボン、ゼオライト、アルミナ、シリカ等があります。

触媒のプロセス

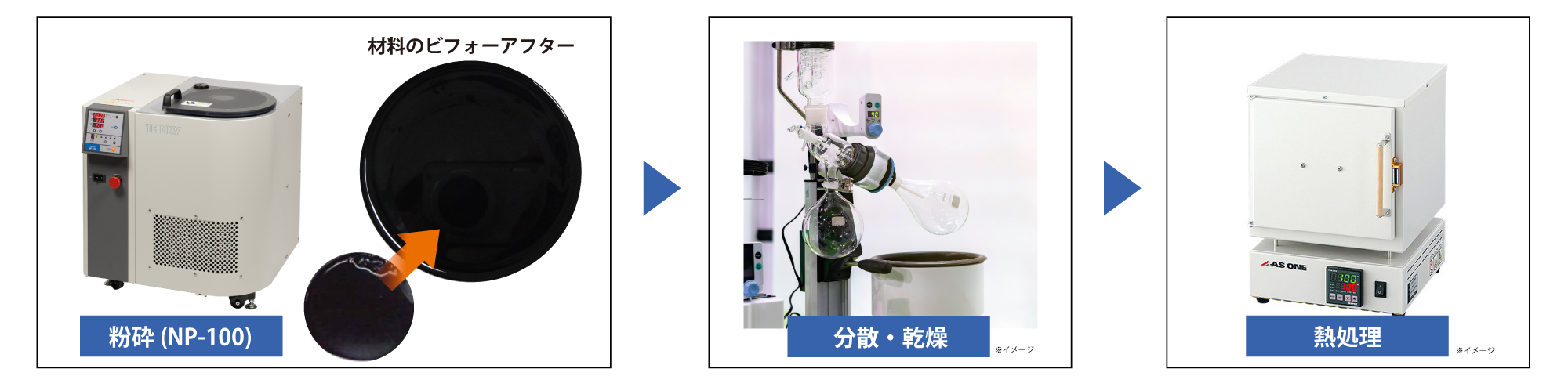

写真4:作製の流れ

PEFC電極触媒作製のプロセスは大きく分けて3段階あります。

最初に、メソポーラスカーボンを微細化するために湿式粉砕をします。この工程で使用されるのが、御社の「粉砕ナノ太郎」です。次に、粉砕されたカーボンに触媒粒子などを加え、エバポレーターを用いて分散と溶媒の蒸発を行います。その後、完全に乾燥させた触媒に対して熱処理を行い、完成となります。

粉砕ナノ太郎/NP-100導入のきっかけ

写真5(左):NP-100を使用したスラリー 写真6(右):ご使用中の粉砕ナノ太郎/NP-100

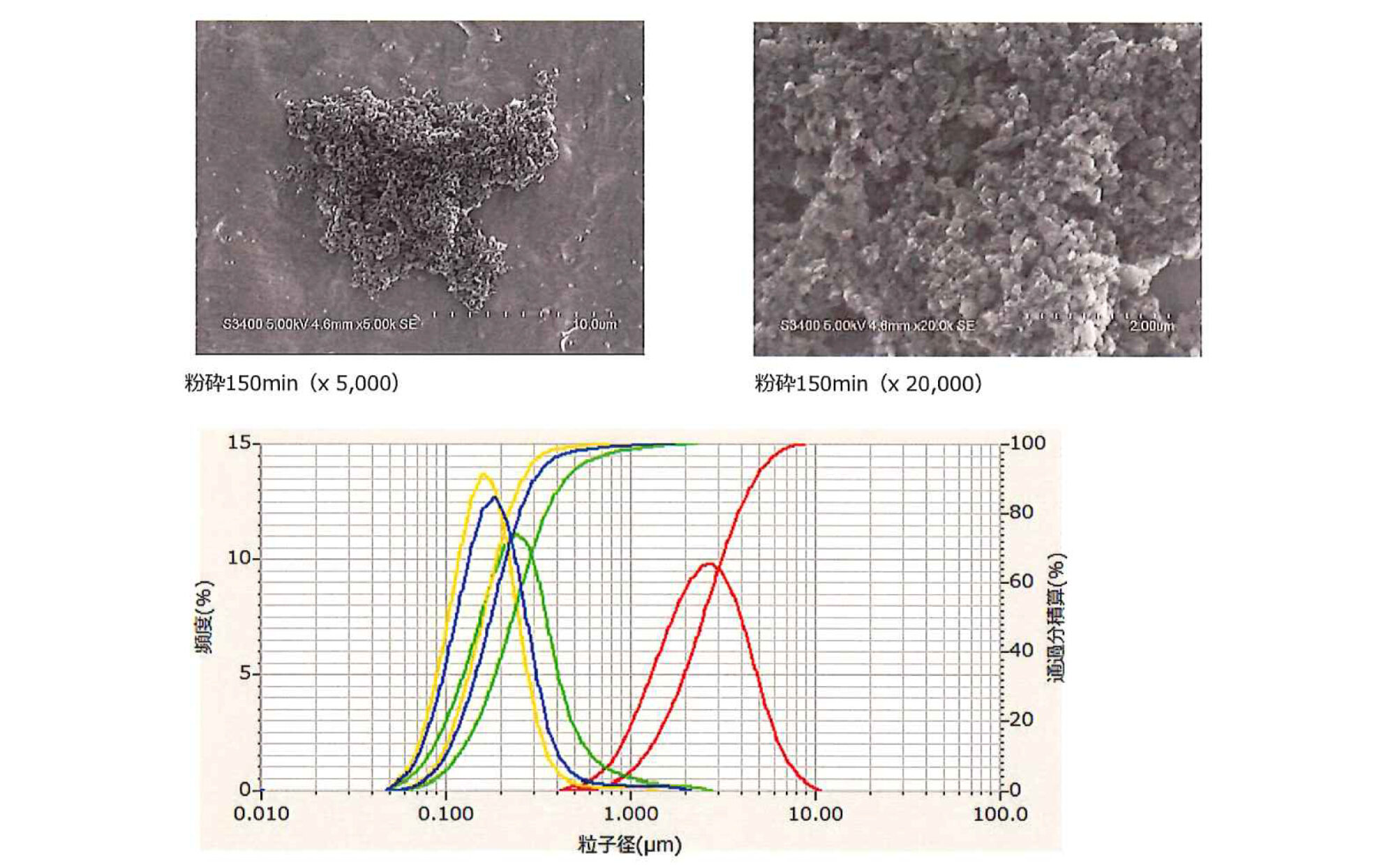

粉砕ナノ太郎との出会いは、2024年の電気化学会での発表の際にシンキーのブースに立ち寄ったことがきっかけでした。当時は、カーボンをより微細に粉砕することで、触媒性能が向上すると考え、触媒作製の前処理工程で「粉砕」を行っていました。しかし、従来の方法では粒径がおおよそ約1μm程度までしか小さくすることができず、限界を感じていました。そのため、より効果的な粉砕方法を模索していたところでした。

その際、御社のブースで粉砕ナノ太郎をご紹介いただき、「より細かく粉砕できる」との説明を受けて、デモ試験をお願いしました。試験の結果、粒径は約0.160μmまで小さくでき、粒度分布も均一でシャープだったことや、目的に応じてさまざまな粒径に調整できる点も導入の決め手となりました。

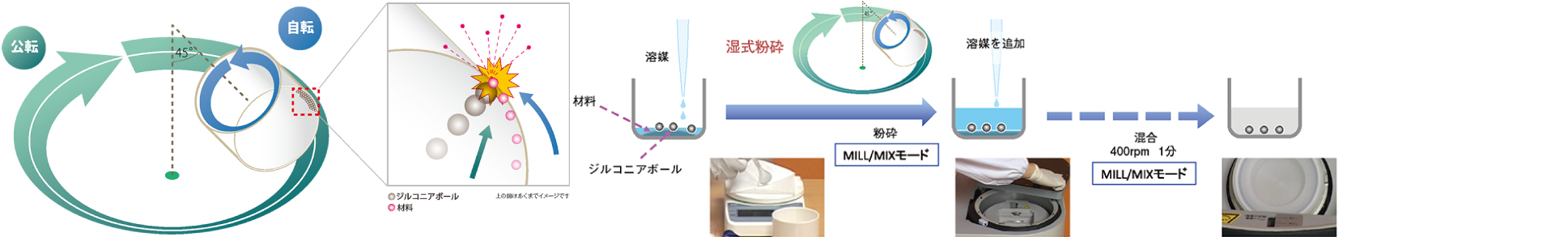

粉砕ナノ太郎/NP-100とは

自転・公転ナノ粉砕機NP-100は、粉砕メディアの衝突エネルギーを最大化するよう自転・公転比率を最適化したナノ粉砕機です。乾式粉砕では3ミクロン以下の粉砕が原理上難しいとされているのに対し、湿式粉砕ではナノ粉砕が可能です。

自転・公転時に発生する強力な遠心力により、容器内に入れた粉砕メディアに加速度を加え、材料の粉砕を行います。

粉砕効率を大幅に向上させることで、今まで不可能とされていた微量粉砕(最少100mg)、微小粉砕(100nmレベル)、短時間粉砕(最短2分)を実現しました。更に冷却機構搭載により、チャンバー雰囲気を-20℃まで冷却することでコンタミを抑え、低融点の化合物も結晶構造を保持したままのナノ粉砕が可能です。

簡単操作、バッチ式で清掃の手間もなく、粉砕後のメディアの回収もメッシュフィルター採用により簡便、と使い勝手も折り紙つきです。粉砕対象は無機・有機を選ばず、必要最低量の試料を都度粉砕可能で、高コストの先端材料の研究等に不可欠なツールとして高い評価と実績を得ています。

NP-100導入後の変化はありましたか

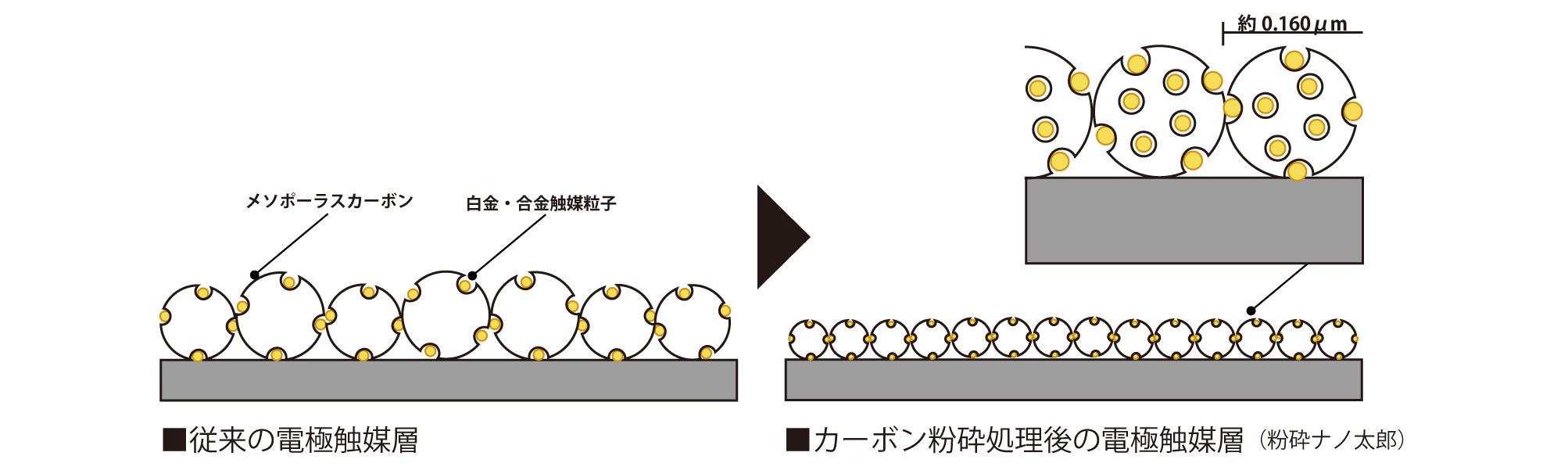

図3:従来の電極触媒層とメソポーラスカーボンの粉砕後の電極触媒層の変化

粉砕ナノ太郎の粉砕処理によって、従来よりも微細なカーボン粒子を作ることができました。カーボンの粒子を小さくすると、表面積が増えて、化学反応が起きる場所をたくさん作りだすことができます。粉砕ナノ太郎では約0.160μmまで小さく粉砕することができます。その一方で、粉砕の粒径を余りにも小さくしすぎてしまうと、担体同士の接触抵抗に支障が出る事も結果として分かったため、次のステップとして粒径や構造の最適なバランスを探る方向で条件を調整しつつ、現在は粉砕ナノ太郎で再現可能な粒子サイズに大きさを最適化しています。

写真7(左):メソポーラスカーボン 写真8(右):NP-100を使用したスラリー(白金粉子+メソポーラスカーボン+バインダー)

最後に一言お願いいたします

当研究室では、主に触媒の高活性化や燃料電池の性能向上を目指した研究に取り組んでいます。一方、学内の他研究室では、水素製造に関わる技術の高度化に取り組んでおり、水素の製造から利用に至る一連のプロセスにおいて、大学として水素社会の実現という大きな目標に向けた研究開発を推進しています。水素エネルギー技術に携わる多様な研究者の知見と技術が結集することで、より優れた成果が着実に生まれていると日々実感しています。

インタビューを終えて

今回のインタビューでは、九州大学 水素利用プロセス研究室の野田さま・久保さまに、水素エネルギーの実用化に向けた取り組みについてお話を伺いすることができました。貴重なお話に加え研究へ見学をさせて頂きながら、燃料電池の性能や、耐久性を左右する「触媒」の研究の重要性をお聞きすることができ大変貴重な時間となりました。「粉砕ナノ太郎」が研究の一端を担わせていただいていることを大変うれしく思っております。野田さま、久保さまこのたびは大変ありがとうございました。

九州大学 水素エネルギー国際研究センター

水素利用プロセス研究室

〒819-0395

福岡市西区元岡744ウエスト4号館615-2

野田 志云 様

久保 翔 様

水素プロセス研究室へのお問い合わせはこちらから

粉砕ナノ太郎無料資料ダウンロードのご案内

最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、

粉砕ナノ太郎の詳細な資料をご用意いたしました。

稟議の際などにぜひ、ご活用ください。