大型強力高温超電導バルク磁石の開発

シンキーでは2023年に国内の大学、研究施設、企業の研究部門等に所属する研究者の方を対象にサイエンスグラントを開催し、青山学院大学の元木貴則先生は【大型強力高温超電導バルク磁石の開発】のテーマで優秀賞を受賞されました。受賞の助成として元木先生には 「あわとり練太郎」 ARE-310 を1年間ご使用いただきました。

今回は初夏のさわやかな雰囲気の中、同大学相模原キャンパスの研究室へ赴き、グラント採択後のご研究の進展について、また 「あわとり練太郎」 のご使用状況について伺いました。

サイエンスグラントをどのように知りましたか。

普段届くメールマガジンの中から、研究者をターゲットにしている賞があるのを見つけたのがきっかけです。ホームページで賞の詳細を確認し、その時はじめて「あわとり練太郎」を知りました。当時苦労しながら手練りしていた湿式撹拌の工程がもしかしたら解決するかもしれないと思い応募に至りました。

研究テーマにあります「超電導バルク磁石」について教えてください。

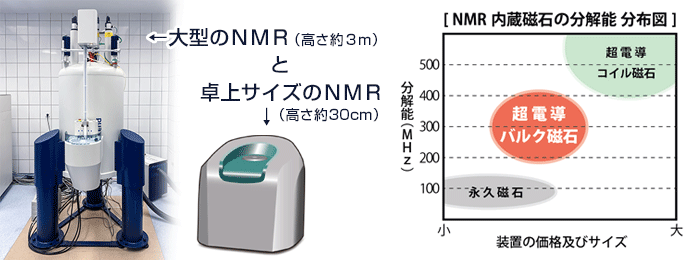

現在、医薬や食品、有機化学(有機物)の分析に不可欠な核磁気共鳴装置(以下NMR)は、超電導コイルにより強力な磁場を発生させ、その中に試料を置き、核磁気の共鳴現象を通じて物質の分子構造等を分析するものです。

強力な磁場を発生させるには、絶対零度に近い極低温環境が必要で、装置の冷却に稀少な液体ヘリウムを多量に用います。そのため装置が大型で、広い設置場所の確保と多額の導入・維持コストがかかります。 従って大規模な研究施設でしか扱えないものでした。そこで希少な液体ヘリウムを使わない無冷媒の卓上サイズのNMRを実現したいと思いました。

それには高均質・高特性な高温超電導バルク磁石を作製する必要があり、高温超電導体の大型バルク材料の開発が不可欠です。そこには技術的な様々な課題がありましたが、それらのすべてを同時に解決する革新的な材料作製手法を考案でき、その実証を進めています。

この革新的な材料作製手法を用いることで、直径30mm程度までの磁石であれば非常に均質なものを再現性よく得られるようになり、リング状のバルクの直接育成にも成功し、高温超電導リング磁石のリング内磁場の世界記録(液体窒素温度における)を約1.5倍に更新しています。

[T. Motoki et al., Appl. Phys. Express 16 095501 (2023)]

NMRの心臓部にあたる従来の磁石と、先生が開発中の「超電導バルク磁石」の違いは何でしょうか。

永久磁石搭載の卓上サイズのNMRは最近の話ですが、それ以前はかなり大型の「超電導コイル」に大電流を流して強力な磁場をつくるものがあります。こちらは液体ヘリウムで冷却する仕様になります。

NMRの分解能表示に共鳴周波数「○○MHz」を使うのですが、一般的に普及しているものは400MHzで、それ以上の性能になると価格がかなり高くなります。逆に、「永久磁石」搭載型は液体ヘリウムを使わないのでコスト的に運用しやすいのですが、せいぜい50~100MHz程度で強い磁場が出せません。エタノールなど単純な有機物の分析ならその数値で十分ですが、複雑な薬剤や食品といった複雑な構造の有機物となると高い分解能を必要としますので、非常に高価な装置が必要になります。

本研究では、200~400MHz級のNMRを、「超伝電導バルク磁石」を用いることで液体ヘリウムフリーの卓上サイズで実現することを目指しています。

「超電導バルク磁石」開発のきっかけは何ですか。

バルクを用いたNMRの原理実証は、理研の先生からすでに報告されています。ただ、従来技術では大型のバルクを安定してたくさん作ることがなかなか難しいと思われていました。しかし我々は「単一方向溶融成長(SDMG)法」を開発し、その方法を用いると均質で大型のバルクを再現性良く育成できるだろうと思い、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)プロジェクトで「革新的なバルクNMRを目指します」と応募した結果、先導研究プログラム/未踏チャレンジ2050に採択されました。そこからかなり本腰を入れて開発を進めています。

もともと実験なさっていた中で、こちらの磁石開発に行き着いたということでしょうか。

そうですね、学生時代から超電導の研究室で、様々な超電導材料応用を目指す研究を続けてきました。NMRは発生する磁場が強いだけではダメで、均質性といった要求性能が非常にシビアなので、NMR応用を目標にすれば他のあらゆる応用にも使えるだろうと考えています。

画期的な磁石の作製手法「単一方向溶媒成長法」とは何でしょうか。

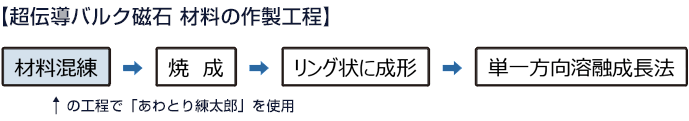

そうです。ペレット化した材料はただ粉を固めたものなので、結晶の向きがバラバラな状態です。それを下から順番に同じ向きに揃えてあげるプロセスを「育成」と呼んでいます。かといって見た目が何か変わるというわけでもないですし、自然に伸びていくわけではありません(笑)。

結晶の向きを揃えるとは、単結晶のような基板を下に置いて、熱をかけて溶かすんですね。全部溶かせば基板から流れ落ちてしまいますので、固めた材料の形を維持したまま部分的に溶かします。さらに少しずつゆっくり冷やしていくことで、基板を核として徐々に結晶の向きを揃えながらバルクが鉛直方向に成長していきます。この育成法を「単一方向溶融成長法」と呼んでいます。

またNMRというのはそのバルクの中心(磁場の中心)に測定するサンプルを入れる必要があり、そのために最初から穴の開いたリング状につくると材料損失を減らすことができ、効率が良いです。

私たちは、この「単一方向溶融成長法」を用いることで、大型のリング状のバルク磁石を作製するのに従来では約1ヶ月かかっていたのに比べ、約1週間とかなり早くできるようになりました。

今回の研究で「あわとり練太郎」をどのように活用されましたか。

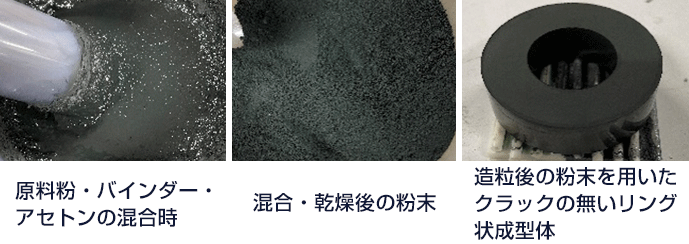

直径50mm程度までの大型化を進める中で、プレス成型時にクラックが発生することが多くなり、原料粉へのバインダー添加による造粒が有効であることが分かりました。それには酸化物原料とアクリル系バインダー粉末および原料が水を嫌うため、有機溶媒(通常アセトンやエタノール)を用いて混合する必要があり、非常に粘度の高い固液混合物の均一な撹拌が必要となります。

この混練工程は、これまで乳鉢を用いて頑張って手混ぜしていました。この方法だと非常に多くの時間と労力を要するうえ、実験者によって再現性にバラツキが出てしまいます。

また一度の混合量が最大100g程度に制限されるなど多くの課題がありました。ボールミル処理も試みましたが、ボール由来のコンタミの発生や、収率が低くなる問題が顕著にあらわれました。これらの課題に対して、短時間化・省労力化に加え100~300gの材料を高い均質性や再現性で撹拌できる 「あわとり練太郎」 が有効な手段になると考えました。

あとは、ペレットを板に載せる工程があるのですが、載せるだけでは材料との接触が甘いので、その部分に塗る粘性の高い溶媒と粉を混ぜるペースト状のものの生成にも「あわとり練太郎」を使わせていただきひとつの大きな成果になっています。

本研究のゴールは1kg級までのバルク磁石の大型化を見込んでいるため、「あわとり練太郎」の中でもARE-501など大容量対応装置の導入を検討したいと思っています。

今回の研究で「あわとり練太郎」をどのように活用されましたか。

混ざり具合が甘いと思っても、もう一度ボタンを押せば、ちゃんと混ざっているという具合で非常に使いやすかったですね。パラメーターを色々変える必要なく、大体は初期設定のプログラムに、時間だけをちょっと変える操作でうまく使うことができました。

現在開発中の磁石は、アプリケーション的に何かに応用されることはありますか。

バルク自体が磁石となりますのでモーターや発電機といった様々な応用があるかと思います。また、バルクではなく超電導コイルの方ですが、リニアモーターカーといった身近なところへの応用も進んでいます。下山淳一教授(青山学院大学 理工学部 物理科学科)と企業とでかなり研究を進めています。ここ10年ぐらい試乗会も実施しており、品川-名古屋間開業が現実的になってきていると思います。

インタビューを終えて

NMRの用途は身近なものとしては医療分野の血液検査や病理組織の組成分析、法医学や科学捜査では麻薬検知、環境では水質土壌成分分析、食品では添加物標準品の純度測定、エネルギー分野、材料研究、塗料やコーティング分野、ポリマーや繊維分野、化学分析、航空自動車分野にまで非常に多岐に渡るもので、私たちの生活に不可欠なものとなっています。

また、近年は同じく磁気共鳴現象を利用した機構で一般的に知られているMRI についても液体ヘリウムを使用しない仕様のものがメーカーから発表されるなど、私たちにとって身近な存在である装置にも実装されている磁石の進化の一端に触れることができ、未来が明るく広がるイメージと、物理学の壮大さをあらためて感じました。

今回は新年度がはじまった慌ただしい時期にも関わらず、元木先生の朗らかなお人柄によりスムーズなインタビューができました。その後研究室へ招いていただき磁石作製プロセスの混練工程までとてもわかりやすく実演くださいました。バルク磁石の可能性はNMR以外にも広がっていくイメージで、このような開発の一端に「あわとり練太郎」が活用できることに喜びも感じられました。

元木 貴則 先生 プロフィール

<ご研究職歴>

2016.04-2018.03 青山学院大学 理工学部 物理・数理学科 助手

2018.04-2021.03 青山学院大学 理工学部 物理・数理学科 助教

2021.04-現在 青山学院大学 理工学部 物理科学科 助教

<受賞学術賞>

低温工学・超伝導学会 国際交流若手賞(2013年)

東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 藤嶋賞(2014年)

低温工学・超伝導学会 平成26年度優良発表賞(2014年)

最優秀アジア賞 (ICFMS2015 ポスター発表)(2015年)

1st Asian ICMC & CSSJ 50th Anniversary Conference Outstanding Poster Presentation Award(2016年)

応用物理学会超伝導分科会 第9回超伝導分科会研究奨励賞(2018年)

10th ACASC/2nd Asian ICMC/ CSSJ Joint Conference Outstanding Poster Presentation Award (“Introduction of fast oxygen diffusion paths in REBCO melt-textured bulks effective for reducing annealing time”)(2020年)

応用物理学会 第47回(2019年秋季)応用物理学会講演奨励賞 (水蒸気含有酸素雰囲気下アニールによるREBCO溶融凝固バルクにおける酸素拡散高速化機構の解明)(2020年)

低温工学・超電導学会 令和3年度 優良発表賞 (REBCO溶融凝固バルクにおける酸素拡散機構についての考察)(2021年)

ASC2022 Jan Evetts Award(2022年)

第2回シンキーサイエンスグラント優秀賞(2023年)

あわとり練太郎無料資料ダウンロードのご案内

最先端材料の開発・製造に革新をもたらす、

あわとり練太郎の詳細な資料をご用意いたしました。

稟議の際などにぜひ、ご活用ください。